#162 Le géant couché

Les paysages contiennent des énigmes.

Des déserts, des montagnes, des pays lointains peuvent nous séparer d’un ami en cette vie ; la distance entre l’autre vie et celle-ci n’est pas plus grande que celle de la nuit au jour, ou l’inverse. Une pensée fervente, liée au plus complet détachement de toute chose extérieure, nous place en cet autre monde, qui nous est peut-être d’autant plus caché, qu’il est plus proche de nous.

Schelling, un extrait de La légende dispersée

[un paysage] peut nous absorber dans le jeu incessant de ses corrélations, activer notre vitalité par ses mises en tension diverses ; comme aussi réveiller notre sentiment d’exister par ce qui s’y singularise. Il nous donne à rêver par son lointain, nous rend « songeur ».

Vivre de paysage ou L’impensé de la Raison

Je commence par la fin. Tant pis pour les lointains et le dernier périple dans le grand pays familier. Le voyage en carrosse dans les coins coincés. Les sources du thé des falaises. Ce lieu où je ne me suis pas attardée. La vallée perdue où des vieillards oubliés cultivent des champignons apprivoisés. Le pavillon caché de Manjuelong au bord du lac de l’Ouest. La beauté des lotus fanés. Le goût des aubergines.

Tant pis pour les péripéties d’ici. La fin du déluge, la chapelle et le dragon, la campagne rôtie, l’été de la Saint-Martin, les paysages découpés, les châteaux d’eau et les monuments aux morts.

Et les livres, le jardin de pages, les trouvailles... Tant pis. Tant pis. Tant pis ! Si je ne commence pas par la fin, jamais je n’arriverais à déposer à temps le petit paquet que j’ai préparé pour L’Œil Végétal. Il y aura toujours une montagne de choses et la tyrannie des jours. A certains moments, je ne sais quoi faire avec les mots. Ils s'échappent.

Je commence.

Lugagnac

Causse de Limogne

25 décembre 2018

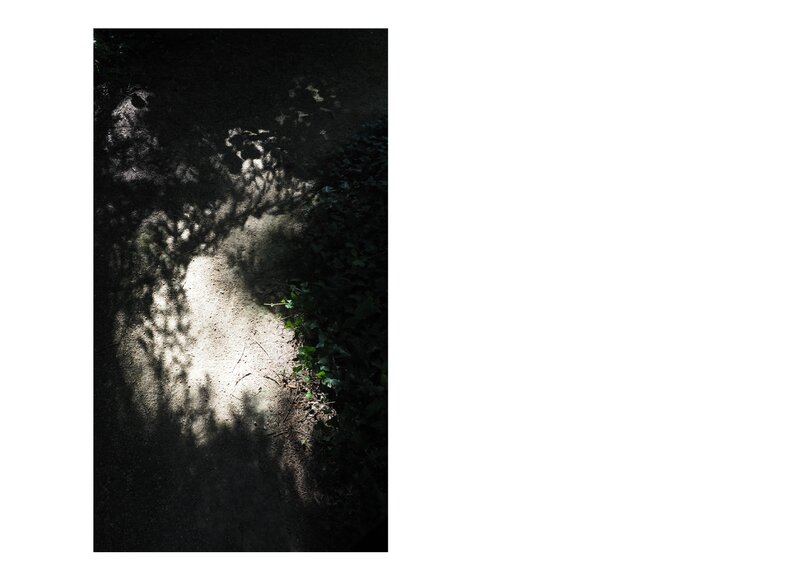

Mon chemin du jour

Sur la carte IGN, une boucle modeste de 10 km.

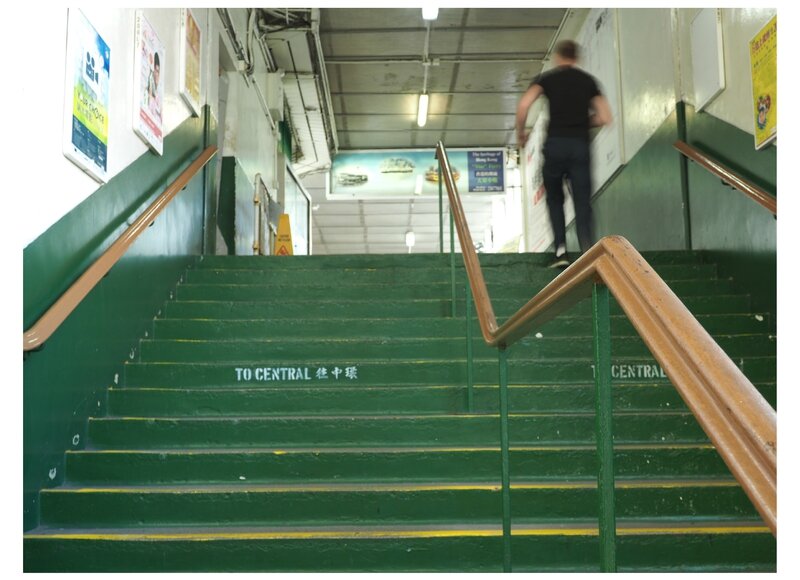

Embarquement immédiat. Immediat boarding.

Le matin du 25 décembre il y a, qui m’attendent dans le bourg de Lugagnac : un banc de brumes matinales, un grand silence et un vieux chien noir et blanc. Le chien approche prudemment quand je descends de voiture, je lui caresse la tête, avec ma chienne Lulu, ils se reniflent derrière devant. Nous concluons tous trois un contrat de chemin.

Dans le bourg, je relève quelques marques. L’imbrication des volumes en hauteur, particulière aux villages lotois ; l’arche de l’an 2000 jetée entre deux maisons ; l’église et le cimetière ; la salle des fêtes, petite ; la bibliothèque en libre service (je note un ouvrage de Mircea Eliade, un autre de Matthieu Ricard et feuillette une vieille encyclopédie d’astronomie) ; le robinet d’eau potable ; la place Louis Malle (il a habité Lugagnac au château du Coual, m’apprend une requête. Coual est un autre nom du corbeau).

Le chien noir et blanc attend, manifestement. Il ouvre le chemin. J’ai en tête Lacombe Lucien, mais aussi Moreau Jeanne, le visage et la voix. Dans l’oreille, en sourdine, la trompette de Miles Davis. Un coual de cinéma perché sur l’épaule, je suis le chien et la marque jaune du PR. Elle m’élève entre des arbres, des murs, des ruines vers la périphérie du village. Entre deux rangs de murs de pierres, le chemin tortueux se faufile à travers un pan de village abandonné à la broussaille. Il débouche sur un praticable qui dessert un moulin et une chapelle. Restaurés dans un espace public entretenu. Il fait gris, désert, et pourtant quelque chose est là qui repose.

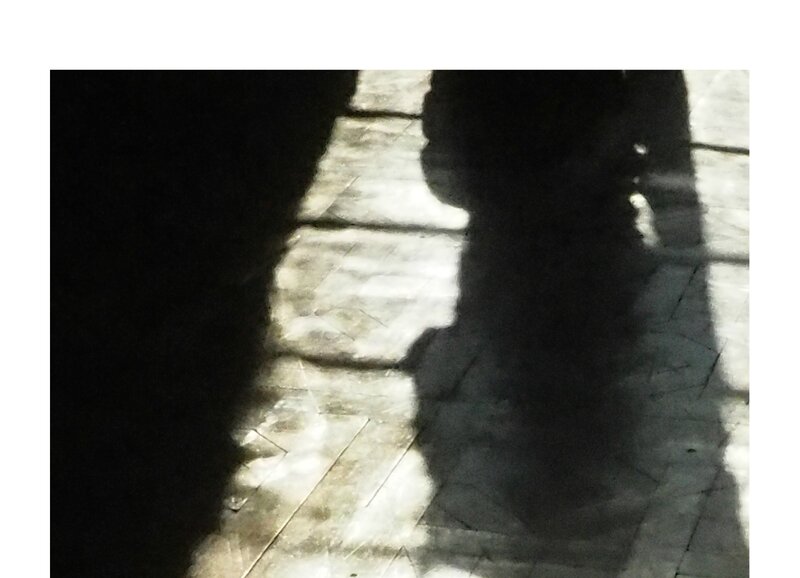

De l’autre côté de la route, le chemin plonge dans un vallon. Avant de l’emprunter, j’aperçois dans le coteau lointain une trouée de lumière qui fait brasier. La brume va se dissiper, c’est certain. Fengjing, 风景, vent-lumière, disent les Chinois d’un paysage, dans sa « mouvance » et sa « luminosité ».

A la suite des chiens, je descends. Il fait humide et froid. Je longe une maison avec des dépendances où je veux vivre le restant de mes jours. Le grand chien se retourne. Il me regarde comme font les chiens. Je quitte ma maison à regret et poursuis dans l’intervalle de petit jour que prolonge la brume matinale.

Seuls ceux qui se lèvent chaque nuit avant l'aube savent ce point. La nuit ne sombre pas juste avant l'aube ; elle s'éteint.

Puis l’orient remonte.

Puis quand le disque solaire apparaît, débute l'aube.

Arrive lentement, avec une force extraordinaire, le jour.

[...]

Voici les étapes.

Dans l'obscurité évanouie une coloration brune ou sépia se teinte,

Ou grise,

Une blancheur vague se mêle à ce qui disparaît.

Une espèce de laps a lieu alors.

Ce n'est pas le jour : c'est le petit jour.

Ce « petit » est temporel et l'espace est très pâle.

Une journée de bonheur

En bas de la pente, j’ai rendez-vous avec un paysage romain. Devant moi, un vaste lavoir tend au ciel son miroir. Venimus from Peking, clame Victor Segalen en entrant avec Gilbert de Voisins dans une pauvre mission italienne de Chine du nord. Moi, j’arrive de la Chine du sud, avec deux chiens pour compagnons, et sur l’épaule un corbeau de cinéma, je le dis haut et fort dans le matin de Noël. Alors, dans le miroir du lavoir et dans le vide de l’air, le jour paraît dans sa robe couleur de soleil. Le corbeau s’envole. Des dieux, des esprits, des poètes admirent avec moi le commencement de la lumière. Ensemble, nous faisons silence. Entre enfin, dans le lointain, l’image de Nicolas Poussin qui marche le long du Tibre. Puis celle de la laveuse qui baigne son enfant dans le Tibre et regarde ses yeux étincelants.

Il marche le long du Tibre, au printemps, quand les eaux affluent, noires en profondeur, étincelantes ; et comme il y a là des laveuses, dont l’une a baigné son enfant et l’élève haut dans ses bras, ses yeux étincelants eux aussi, – Poussin regarde, comprend, et décide de peindre, maître du rameau d’or s’il en fut, ses grands Moïse sauvés.

L’arrière-pays

De l’autre côté du miroir du lavoir, à l’autre bout du continent, est un grand tohu bohu où des villes géantes engloutissent les deltas et les vallées. Des voies express percent des montagnes. Une poignée d’années a vidé la campagne de ses vivants.

Faut-il peindre des paysages vides ?

Les pierres au soleil, on les retourne le long de la Strada Bianca, et je sais bien que dessous miroitent obscurément les flaques de l’irrationnel, des fantasmes, de la pensée magique : « il buio », tout un passé italique, étrusque, romain encore, qui grâce, à des coutumes locales, à peine christianisées sur des terres souvent âpres et pauvres, n’a jamais été aussi réprimée dans l’inconscient italien que le furent en France nos civilisations gauloises et pré-celtiques. Les effrois les plus archaïques, les entrevisions les plus fugitives, et des cris dans le noir, même à midi : je crois, ai-je tort, les rencontrer partout dans l’imaginaire italien.

L’arrière-pays

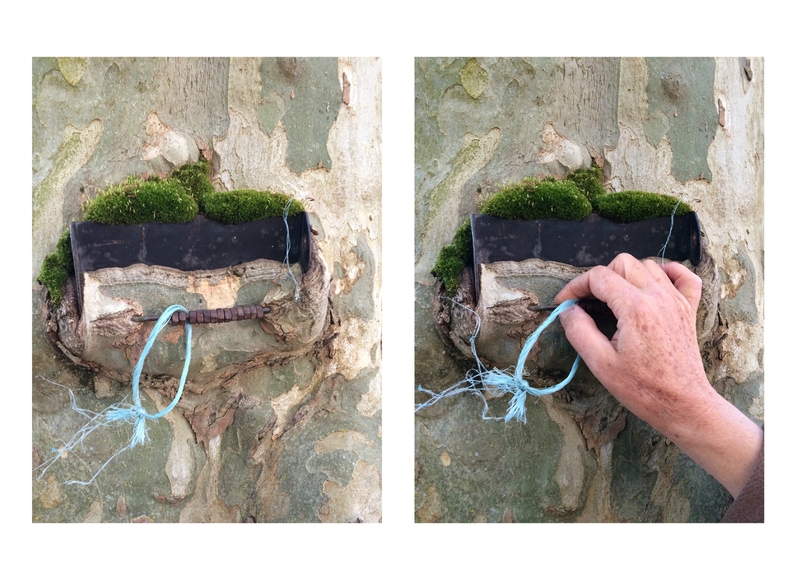

Je retourne au présent des chiens qui s’affairent à flairer des traces. Sur la margelle du lavoir, il y a des pierres à battre le linge. Elles ont la forme d’un papillon aux ailes ouvertes. Tiens, je n’y avais jamais pensé, ce sont des livres, ces pierres à frotter, des livres inachevés, posés au bord d’un miroir du ciel et tenus ouverts sur une page qui reste à écrire.

Les chiens gémissent. Les traces les tirent un peu plus loin dans l’hyperruralité. Ils ont besoin de les suivre. Ils m’arrachent à l’énigme du lavoir et m’entraînent sur une mauvaise route. Je rebrousse chemin. En consultant la carte, je réalise que la boucle que je me suis tracée entoure un espace qui se nomme L’homme mort. Je pense à Pangu, le géant chinois. Un géant est couché qui dort là-bas et rêve le monde où il dort. Comme Vishnu sur Sesa. Comme la dragonne Querig de Kazuo Ishiguro.

C’est la dragonne Querig, dame Beatrice, qui rôde sur ces sommets. Elle est la cause de la brume dont vous parlez.

[...]

Le berger dit vrai, madame. C’est le souffle de Querig qui emplit cette terre et nous dérobe nos souvenirs.

Le géant enfoui

Énigme qui emplit le causse de Lugagnac et porte sur la carte IGN le nom de L’Homme mort.

Lorsque Pangu fut sur le point de mourir, il transforma son corps: son souffle devint les vents et les nuées, sa voix les éclats du tonnerre, son oeil gauche le soleil, son oeil droit la lune, ses quatre membres et les cinq parties de son corps les quatre extrêmes et les cinq montagnes sacrées, son sang et ses humeurs le fleuve Bleu et le fleuve Jaune, ses nerfs et ses artères les veines de la terre, ses muscles la glèbe des champs, ses cheveux et ses moustaches les astres et les repères sidéraux, les poils de sa peau la végétation, ses dents et ses os les métaux et les pierres, ses essences et sa moelle les perles et les jades, sa sueur et ses écoulements les pluies et les marais.

Mythologies et imaginaire du monde chinois

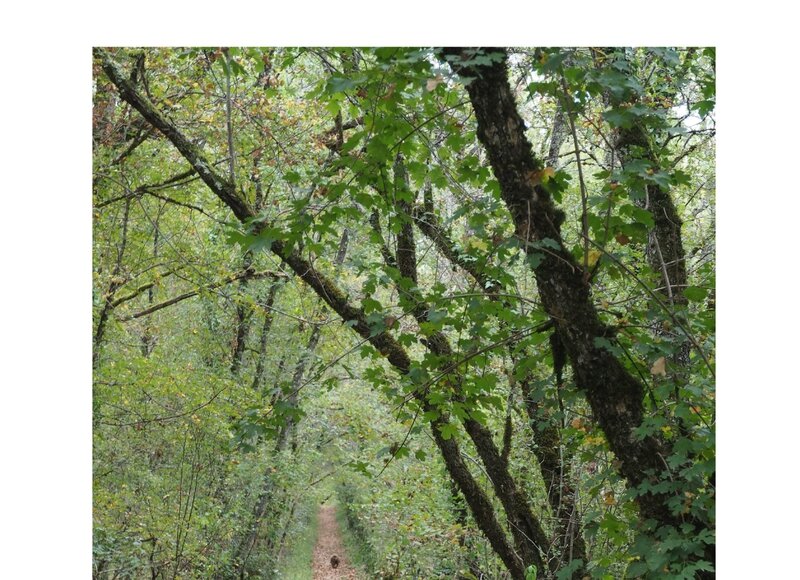

Je suis seule avec les chiens dans un espace oublié. Oubli d’autant plus frappant que la totalité du paysage porte la marque humaine. Je progresse dans sa présence. Elle a tout modelé, les enclos, les chemins, la taille et la répartition des espaces. Quelque chose a lié ce paysage et l’homme longuement et se lit toujours malgré la broussaille. Chênes, érables, fusains bonnet d’évêque, clématites plumeuses, genévriers caracolent dans les rebords du paysage en liberté.

Un panneau désigne un dolmen dans le jeune bois, à gauche du chemin. Je m’approche du tertre. J’admire l‘équilibre des pierres et la figure qu’elles composent avec les lignes verticales de la futaie. Jusque dans la mort, l’empreinte humaine règne sur ce paysage.

J’emporte ce pictogramme paisible sur le chemin qui poursuit en sous-bois. Le coual de Louis Malle réapparaît. Il descend du ciel de branches et revient se percher sur mon épaule. Il n’y a plus de feuilles dans les arbres.

À Rastouillet, je traverse un labyrinthe de vieux buis. De pauvres êtres sarmenteux et déplumés. Leur feuillage a totalement disparu. Marque d’infamie du festin de la pyrale du buis. Au début de l’été dernier, par dizaines de milliers, des chenilles, pondues par des dizaines de milliers de papillons blancs, ont festoyé dans la broussaille du Quercy. Des buis, la pyrale a fait la curée. Les chenilles affamées ont jeté leurs échelles de fil brillantes de fourré en fourré et les ont rongés au bois. Je fais la somme, douloureusement : la neige des papillons, le crêpe des chenilles, le deuil d’un paysage dans l’espace d’une saison. Paysage dévoré de l’anthropocène.

Le Moyen Âge fut hanté par les chevauchées des femmes dans les nuages, dans les forêts, sur les landes, sur le bord des falaises. (...) Et qui franchissent en un rien de temps de vastes espaces invisibles.

La transe de ces femmes est appelé voyage.

Les désarçonnés

À l’approche de Roquecave, je croise deux femmes. Je les reconnais, l’une tient en laisse un chien-loup, je les ai aperçues qui venaient au loin quand j’étais au dolmen. Qui pouvais je rencontrer ici et ce matin sinon des femmes ? Elles m’ont dépassée pendant mes détours dans les chemins de buis. A présent, elles rebroussent chemin et s’avancent vers moi. Nous nous saluons. Je ne peux m’empêcher d’ajouter, c’est plus fort que moi, que Lugagnac est un endroit magnifique. La jeune femme au chien sourit, elle parle du beau temps qu’il fait. J’acquiesce. L’autre femme est plus âgée, avec des yeux noisette derrière des lunettes, et un manteau rouge. Avec une toute petite voix douce, elle dit que oui, en effet, un lieu comme Lugagnac contient beaucoup de choses. Ses yeux noisette fixent un point au loin tandis qu’elle évoque la vallée du Lot voisine, le dolmen du bois, souligne sa quiétude. Tandis que d’autres on se recule, précise-t-elle. Elle déroule un paysage secret qui comprend une église templière perchée au sommet de douze marches, un menhir enfoui sur lequel fut bâtie la chapelle près du moulin (au bout du praticable et au début du chemin. En Chine, on apaise les dragons trop agités en leur épinglant une pagode sur l’échine), et encore un autre dolmen que celui que j’ai vu, et qu’on appelle le tombeau du géant.

Il y a donc bel et bien un géant qui dort dans le paysage de Lugagnac. Je dis à la dame le nom sur ma carte et le livre de Mircea Eliade dans la bibliothèque du village.

La femme aux yeux noisette sourit et poursuit sa révélation. La table du dolmen est un peu cassée, mais elle fait six mètres de long. Le tombeau est bien destiné à un géant. Ce géant, c'est Lug, le Lug de Lugagnac, le dieu géant des celtes.

Lug ? Je ne le connais pas. Qui est Lug ? je demande. Lug, répond la shamane au manteau rouge, c’est le géant du dolmen, le dieu celte du ciel lumineux, la lumière qui descend des étoiles, celui qui connaît toutes les techniques et tous les arts. Son nom ressemble au nom gaulois qui veut dire corbeau (sur mon épaule, le coual de Louis Malle lisse ses plumes d’un air entendu). C’est aussi un géant qui boîte, vous savez. Elle me regarde. Comme Hephaistos ? je lance, tout à trac. La shamane à lunettes hoche la tête. Lug possède la maîtrise du feu, en effet, mais c’est surtout à Mercure qu’on l’assimile. Lug est le traceur de routes, celui qui balise les frontières des espaces géographiques.

À Lugagnac, j’apprends le nom du dieu qui trace les chemins.

Nous sommes trois femmes,

Dont une shamane en manteau rouge,

Trois chiens,

Un corbeau de cinéma

Et un géant qui dort dans un paysage de Noël.

Un géant lumineux qui se nomme Lug.

Dans un paysage qui se nomme Lugagnac.

Voilà l’énigme que je découpe dans le matin du 25 décembre 2018.

C’est Noël, l’heure où l’on cuit les dindes, les chapons, les cochons, pour la réunion de famille toute proche. Les deux femmes sont pressées à regret. Nous nous saluons. Elles s’éloignent.

Quelque chose dans l’air s’est dissipé. Il fait sec et léger, et chaud. J’allonge le pas pour fermer la boucle de mon contrat de chemin. Avec les chiens, je longe un rang de puits familiaux au Mas de Benech, conclu sur un autre lavoir en forme de lune. Le chien noir et blanc plonge soudain et brouille l’image du miroir de l’eau. L’heure est passée de révéler les énigmes et les desseins cachés.

Je vois au loin le clocher de Lugagnac. Le corbeau s’envole. Un poney à la tête de clown triste nous regarde passer, avec connivence.

Je croise des promeneurs en famille. Comme j’entre dans le bourg, des voitures arrivent. C’est Noël, l’heure de manger les chapons, les dindes et les cochons. Je dis au revoir au chien noir et blanc. Il se tient là qui attend, alors je sors le téléphone de ma poche et prend la photo de celui qui m’a guidé au cœur des énigmes.

Oh, il n’est pas facile, celui-là, avec les autres chiens. Je me retourne. C’est l’homme qui a garé sa voiture à côté de la mienne. Vous le connaissez ? je fais. Il vient de nous accompagner, ma chienne et moi, pendant 10 km. C’est un chien du village, répond l’homme, en faisant de la main un geste vague. Il n’est pas commode. Ah?! Et bien, pour nous, il s’est montré très aimable. Je vous souhaite un bon Noël. L’homme, et sa femme, me souhaitent aussi un bon Noël. Ils s’éloignent vers une maison de Lugagnac. Ils ne savent pas qu’un géant traceur de routes dort là-bas, dans le paysage. Je me demande qui, à Lugagnac, a lu le livre de Mircea Eliade. Et tiens, je ne connais même pas le nom de ce chien.

C’est par des chemins divers que vont les hommes. Qui les suit et les compare verra des tranches de figures prendre naissance. Figures qui appartiennent, semble-t-il, à cette grande écriture chiffrée que l’on aperçoit partout : sur les ailes, sur les coquilles des œufs, dans les nuages, dans la neige, dans les cristaux et les pétrifications, sur les eaux qui gèlent, à l’extérieur et à l’intérieur des roches, des plantes, des animaux, des hommes, dans les étoiles du ciel, sur les plateaux de résine et de verre frottés et mis en contact, dans les courbes de la limaille autour de l’aimant et dans les surprenantes conjonctures du hasard.

Novalis, Les disciples à Saïs, un extrait de La légende dispersée

...

Choses qui se disent en entrant dans la saison du dedans

Ouf, j’ai réussi à l’agripper avant qu’elle ne s’envole, cette fable de chemin. Je peux la déposer à temps, rituellement, pour le passage de l’an. Je reviendrai un peu plus tard dans l’hiver avec le paquet du jardin de pages, comme l’an passé (moins de titres, mais beaucoup de révélations et de lectures croisées).

...

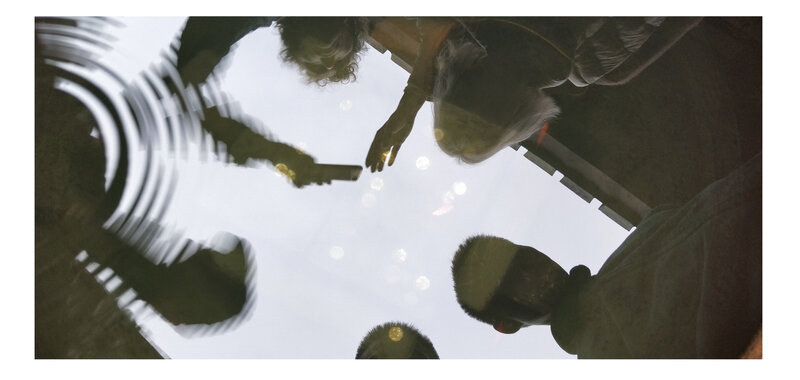

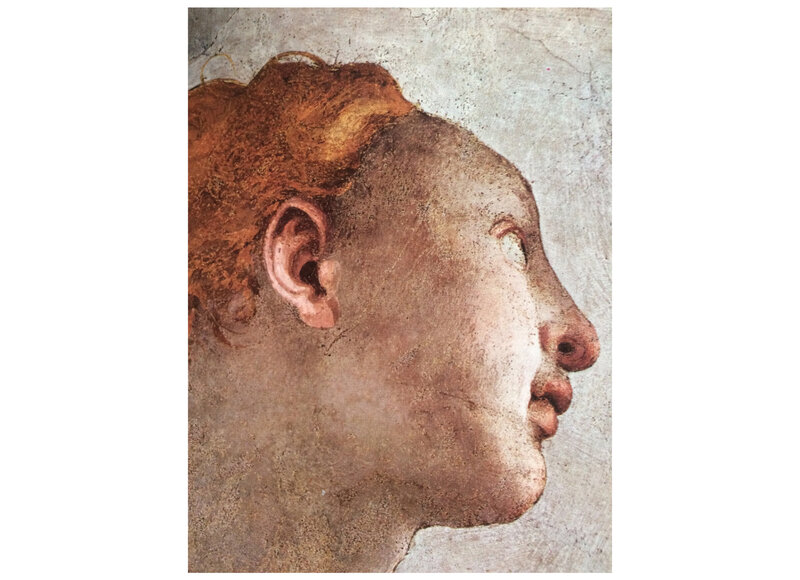

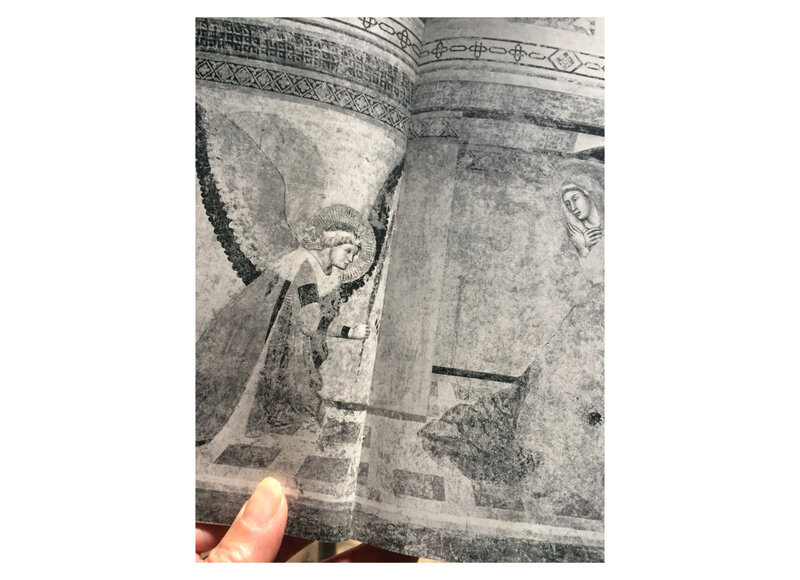

Toutes les photos ont été prises à Lugagnac. Saupoudrées d’images découpées dans mon voyage chinois. Je tiens un carnet d’images avec quelques notes dans un autre coin de la Toile. Ce carnet est sur Instagram. Il s’intitule Territoires du Silence.

...

Voici les auteurs des livres dont sont extraites les citations

Les désarçonnés et Une journée de bonheur sont des ouvrages de Pascal Quignard. L’arrière-pays est un recueil en prose d’Yves Bonnefoy. La légende dispersée est le titre que Jean-Christophe Bailly a choisi de donner à sa merveilleuse anthologie du romantisme allemand. Dans Vivre de paysage ou L’impensé de la Raison, François Jullien questionne le lien que les Chinois ont développé avec le paysage. Le géant enfoui est la traduction littérale de The buried Giant, le roman de Kazuo Ishiguro. Mythologies et imaginaire du monde chinois réunit la plupart de mon savoir et de ma pratique du pays chinois.

...

Je clos ce billet sur des propos de Patrick Chamoiseau. C’est un long extrait d’un entretien, tiré du n°25, intitulé Où vivons-nous ?, de Papiers, la revue de France Culture. Du tombeau du géant de Lugagnac, il fait parabole.

(...) la mondialisation, en provoquant le fracas et la mise en contact massive et brutale de toutes les sphères imaginaires, a libéré d’une certaine manière l’individu. Il se retrouve comme le Sapiens primordial. C’est à dire qu’il est confronté à l’énigme, à l’imprévisible de la totalité du monde. Nous sommes à ce moment particulier où la conscience réflexive de Sapiens se trouve brusquement confrontée au fait qu’elle ne peut pas tout comprendre. Elle est tellement terrifiée qu’elle va déployer tous ses symboles, ses systèmes de pensée, ses structures symboliques. Elle va se garder de l’impensable. (...) Aujourd’hui, il y a tellement de voiles autour des cultures européennes et autour de l’Europe elle-même, que lorsque des migrants surgissent, ce sont tout de suite des monstres qui sortent du fond de la galaxie. (...) on a une petite bulle qui s’est desséchée sur elle-même et qui nous protège de la complexité du monde et, derrière cela, de l’impensable. (...) Quand on perd sa mère, c’est comme si brusquement une fenêtre s’ouvrait sur l’en-dehors du réel. On se retrouve devant la béance de l’impensable. Il faut se tenir debout. Les communautés archaïques avaient bien compris que chaque fois qu’une mort survenait, on avait cette béance vertigineuse. Elles avaient donc déployé tout un dispositif rituel autour de la mort. Les plus grands fastes et rituels humains sont organisés autour de la mort, car la mort est le grain de poussière dans la mécanique qui nous préserve de l’impensable.

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F9%2F8%2F986563.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F43%2F77%2F1079920%2F90655070_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F40%2F80%2F1079920%2F87427055_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F80%2F50%2F1079920%2F82821276_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F81%2F32%2F1079920%2F82579619_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F63%2F79%2F1079920%2F82577612_o.jpg)